Пермские истории

7 историй о пермской фотографии.

Небольшой экскурс.

|

Открытка |

Первые российские фотографы–первопроходцы появились на территории Прикамья в 40-х годах XIX столетия. Эти предприниматели путешествовали по крупным и мелким уездным городам, показывая удивленным жителям техническую чудо-новинку. На некоторое время в городе открывался фотосалон, а затем, вручив всем желающим заветные фотокарточки и получив изрядный куш, предприниматели сворачивали «дело» и уезжали в следующий город. С годами число фотографов увеличивалось, смысл переезда из города в город себя изжил, и фотографы стали оседать в тех местах, которые посчитали наиболее благоприятными для ведения бизнеса.

|

Открытка «Покровская улица. |

Через 5 лет, в 1860 году открылось фотоателье Сарапульского мещанина - Степана Васильевича Рылова, а в 1861 году – фотосалон Морица Гейнриха, австро-венгерского подданного, бежавшего в Россию.

В 1875 году открылась фотография Александра Александровича Якунина, пожалуй, самого популярного и успешного фотографа дореволюционной Перми. А всего, за период с 1855 по 1917 год документально зафиксирована трудовая деятельность более 50-ти пермских фотографов.

Ранняя датированная фотография. История 1-я.

|

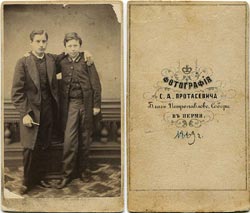

Фотография двух друзей, 1869 г. |

Очень интересный момент для коллекционера или краеведа – найти первую датированную фотографию, отпечатанную в Перми, с чёткой атрибуцией.

Известно, что самые ранние по датировке фотографии, находящиеся в фондах Пермского краевого музея, относятся к 1860-м годам и произведены в фотоателье К.Ф.Чайковского.

В архиве же автора имеется фотография двух друзей в полный рост с датировкой 1869 года и штампом фотографа С.А.Протасевича, который имел своё фотографическое заведение «близ Петропавловского Собора в Перми». Вероятно, данный фотосалон проработал совсем недолго. Стоить отметить, что информация о неизвестном до сегодняшнего дня фотографе Протасевиче публикуется впервые.

|

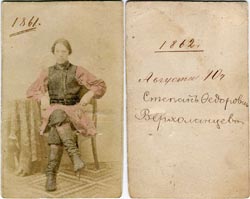

Степан Федорович Верхоланцев, 1861 г. |

К примеру, фотография Степана Федоровича Верхоланцева - отца знаменитого пермского педагога, летописца и краеведа Владимира Степановича Верхоланцева. Карточка датирована 1861 годом, но не имеет выходных данных о фотографе и городе. Нам известно, что Степан Федорович происходил из семьи пермских крестьян, но, тем не менее, мы не можем утверждать, что фотокарточка была сделана именно в Перми, хотя все логические предпосылки к такому выводу имеются.

Знание и внимательность. История 2-я.

Любая старая фотография содержит в себе массу полезной информации и поэтому всегда должна подвергаться скрупулёзному анализу. Но не всегда надо верить тому, что видишь.

|

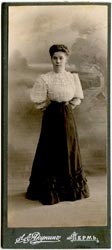

Евдокия Аггеева (Кривощёкова) |

Согласно штампу фотографа, карточка имеет принадлежность к городу Сарапул. И вроде бы логично, Рылов – сарапульский мещанин и трудовую деятельность фотографа начинал именно в этом городе. На фотографии имеется подпись с датировкой: «Евдокия Николаевна Аггеева 1877 года 8 мая. 20-ти лет».

Но ведь известно, что фотоателье Степана Васильевича Рылова работало в Перми уже с 1860 года. Также, необходимо обратить внимание на тот факт, что «сарапульские» фотокарточки С.В.Рылова периодически появляются на антикварном рынке Перми.

Можно смело предположить - фотографии этого мастера со штампом Сарапула и датировкой после 1860 года могли производиться именно в Перми. Скорее всего, фотограф, открывая своё заведение в Перми, кроме фотооборудования привёз и множество готовых, пустых паспарту с нанесенной атрибутикой города Сарапула.

Да и сама фотография с подписью без всякого сомнения говорит о пермской территориальной принадлежности. Дело в том, что Евдокия Николаевна Аггеева – это первая жена знаменитого уральского картоведа и блестящего ученого Ивана Яковлевича Кривощекова. В метрической книге Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 7.01.1880 года есть такая запись: «… Жених- младший унтер-офицер Иван Яковлевич Кривощёков, 25 лет; невеста - Почётного Гражданина Николая Григорьевича Агеева дочь ЕВДОКИЯ, 23 лет …». Семейное счастье Кривощёковых, к сожалению, не было долгим. 11 ноября 1881 года Евдокия Николаевна умерла «от чахотки». Проживая в Ильинском селе, Евдокия никогда не была в Сарапуле, а, следовательно, и фотография не может иметь сарапульских «корней».

«Эволюция» паспарту. История 3-я.

|

Оборотная сторона фотографии. |

Фотопаспарту – это кусок плотного картона определенного размера. По центру картона вклеивали бумажную фотографию. То есть, если сказать проще, паспарту – это подложка для фотографии. А еще использовали тип паспарту в виде «конверта» с вырезанным на лицевой стороне четырёхугольным или иной формы отверстием, в которое и вставляли фотографию. На паспарту удобно делать поясняющую надпись или автограф дарителя, а сама фотография лучше сохранялась, не выгибалась и не ломалась.

Первые фотографии клеили на простой картон, без всяких выходных данных. При необходимости, наносились поясняющие подписи, к примеру, год.

|

Универсальное паспарту |

Элементом престижа для фотографа считалось изготовление в типографии паспарту с печатью всех выходных данных. Именное паспарту – неизменный атрибут любой солидной фотографии. На лицевой стороне паспарту указывали фамилию фотографа-предпринимателя, а на оборотной - полные данные:

|

Оборотная сторона паспарту |

Эра паспарту закончилась уже середине XX века. Фотоаппараты появились во многих семьях и массовое производство любительских фотографий потребовало новых фотоальбомов повышенной вместительности, поэтому и отказались от толстого картона-паспарту.

Калейдоскоп фотографий. История 4-я.

|

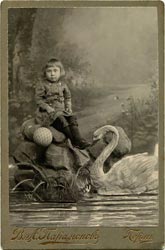

Художественная фотография, |

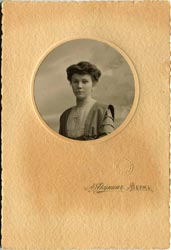

Самые популярные размеры фотопортретов в дореволюционной России: 10х15 см – так называемый

|

Фотография |

«кабинетный» и 6х8 см – «визитный». «Кабинетные» фотографии обычно обрамляли в рамы и ставили на стол или располагали на стенах. «Визитные» портреты носили с собой, чтобы при знакомстве, свидании или просто на память при любом удобном случае подарить своему собеседнику, сопроводив её соответствующей дарственной надписью. Фотографии-визитки преподносились и вместо визитных карточек.

Каждый фотограф имел свой индивидуальный стиль и художественный вкус. Любой солидный фотосалон обладал широким ассортиментом различных костюмов, шляпок и прочего реквизита. Для создания заднего фона на фотографиях могли использовать рисованные холсты с изображением, для интерьера использовали различные бутафорные конструкции – плетень или кованые оградки, элементы природы (берёзки, лебедей из папье-маше), письменный стол с принадлежностями, стулья или тумба с книгами и прочее.

|

Круглый портрет, |

|

Нестандартный «ромбовидный» |

Некоторые фотографии имели индивидуальный размер и форму: вытянутая, ромбовидная, с овальным или выпуклый под давлением портретом, мини или макси размер. Наличие множества вариантов при выборе паспарту и декораций давало конкурентное преимущество перед другими фотосалонами.

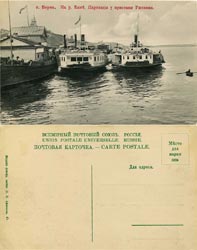

Рождение открытки. История 5-я.

|

Фотооткрытка Н.И.Аммосова. |

В 1910 году в сообществе фотографов Перми появляется Николай Ивановича Аммосова, имеющий, кстати, прямое отношение к знаменитой на Урале семье Пиотровских. Молодой фотограф-издатель обратил внимание на красоту природы в окрестностях Перми. Могучая Кама и речки Егошиха с Гайвой, пароходы и пристани, дачные места и пруды, фотографии ночного города и весенние разливы – это основные темы в работах Аммосова.

В коллекции автора находится небольшой архив с оригинальными фотоработами Николая Аммосова. Некоторые фотографии использовались в качестве прототипов для изготовления открыток и на примере одного снимка мы покажем, как же «рождались» всем нам известные пермские видовые открытки.

|

Фотооткрытка Н.И.Аммосова. |

Главная задача мастера - поиск оригинального и интересного вида. В нашем случае, на первой фотографии Аммосов выбрал вид пермской пристани Даниила Евдокимовича Ржевина на реке Кама. К пристани причалены пароходы «Гражданинъ» и «Григорiй». Легкая водная рябь, отплывающая лодка, небольшой угор на заднем плане – типичные и вполне удачные дополнения к основной композиции кадра. Этот кадр и стал основой для новой открытки.

Но наш издатель посчитал, что полученная фотография не отражает полноты всей картины. Не хватает мелких деталей и полутонов, которые не отразились на фотобумаге. Возможно, на улице была пасмурная погода, или не совсем правильно настроен фотоаппарат, а может и качество фотопластин не позволяло получить «правильное»

|

Злементы ретуши. Фрагмент |

На второй фотографии мы наблюдаем абсолютно полную копию первого снимка, но с элементами ретуши. Чернилами дорисованы флагштоки с развивающимися вымпелами, на горе появились храмовые купола и шпиль, а карандашом подретуширован горизонт и нарисован силуэт железнодорожного моста.

Для полного восприятия картины, мы размещаем укрупненный фрагмент ретуши.

У любой открытки имеется и оборотная сторона, на которой в обязательном порядке отводится место под адрес получателя и поле для

|

Оборотная сторона фотооткрытки |

Лицевая сторона готова и отретуширована, оборотная сторона тоже создана. Осталось выбрать картон для печати открытки, определить тон и плотность. Московское издательство

|

Рекомендация-предложение |

Все технические вопросы решены, пожелания заказчика учтены и открытка ушла в печать. Как мы видим, конечный вариант полностью повторяет ретушированный оригинал и учтены все авторские пометки.

|

Открытка «г.Пермь. На р.Каме. |

Фотография-прототип |

Взгляд через столетие. Цифровая фотография. История 6-я.

|

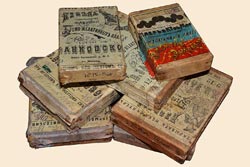

Старинные фотопластины в коробках |

В начале ХХ века фотографы использовали в своей работе громозкие фотоаппараты, а для фиксации изображения - стеклянные пластины размерами 6 на 9 и 9 на 12 см, с нанесенным фотоэмульсионным слоем, которые со временем были заменены знакомыми всем нам фотоплёнками. Пластины были хрупкими, а эмульсия от времени и неправильного хранения отслаивалась и осыпалась. С годами фотопластины утрачивались и до наших дней сохранилось лишь небольшое количество фотоартефактов, а те что сохранились, как правило, лежат мертвым грузом у краеведов и в запасниках музея. И лишь немногие знают, как можно «оживить» таинственный черно-белый кусочек стекла. В 21-м веке время «химических» процессов ушло в прошлое и наступила эра цифровой фотографии.

|

Загрязненная фотопластина |

Эта история произошла несколько лет назад, когда в архиве автора появился стеклянный негатив с изображением храма, предположительно Пермской губернии. Пластина имела значительный скол и сильные следы загрязнения. К счастью грязь оказались не слишком стойкой и удалось очистить негатив без повреждения нежного фотоэмульсионного слоя.

Для перевода изображения со стекла в электронный отпечаток мы использовали специальный световой короб и цифровой зеркальный фотоаппарат с профессиональным макрообъективом. Расположив стеклянный негатив на коробе и подсветив его рассеянным светом, мы сделали несколько снимков фотопластины, установленным вертикально на штативе фотоаппаратом. Выбрав на компьютере самый четкий и кадр, приступили к обработке полученного изображения, используя графическую программу.

|

Световой короб и негатив |

Прежде всего, перевели негативное изображение в позитивное.

|

Настроенный фотоаппарат |

Появились очертания знакомого храма. На фотографии во всей красе стоял собор Петра и Павла – первое каменное здание Перми, сохранившиеся до наших дней. Немного отредактировав изображение и восстановив утраченный фрагмент, мы и получили оцифрованную фотографию собора Святых Апостолов Петра и Павла. Историческое сообщество обрело новый и неизвестный снимок старой Перми.

|

Цифровой негатив |

Собор Святых Апостолов Петра и Павла |

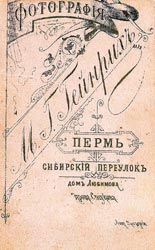

Успешный фотограф. Автограф Морица Гейнриха. История 7-я.

|

Оборотная сторона паспарту. |

В 1861 году в арендованном доме Любимова на Сибирской улице Перми открывается фотосалон австро-венгерского подданного Морица Гейнриха.

Настоящая фамилия этого фотографа – Ротони, а фамилию Гейнрих он взял уже в России. Мориц Ротони был потомком старинного венгерского дворянского рода. В 1848-49 годы 22-х летний юноша принимает активное участие в австро-венгерском национально-освободительном движении и после его поражения, дважды раненый, был вынужден спасаться бегством. Очутившись в России, Мориц Гейнрих продолжительное время проживает в Оренбурге, а в 1861 году переезжает в Пермь.

Как писал пермский историк Александр Алексеевич Дмитриев - фотография Морица Гейнриха одна из лучших в городе. Высокое качество исполнения работ и невысокие цены пришлись по вкусу горожанам. Фотоателье Морица Гейнрих успешно работало в Перми более 25 лет. В дальнейшем, фотограф переехал в Екатеринбург, где и прожил остаток своей жизни (+1895г.).

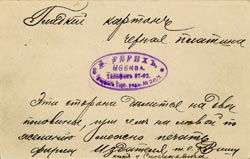

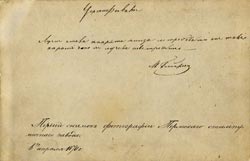

В архиве автора есть интересный артефакт – фотография с автографом М.Гейниха. На снимке запечатлен уголок Мотовилихи, деревянные постройки, в одной из которых расположилось питейное заведение с продажей крепкого темного пива – «Портерная».

|

|

Фотография Мотовилихи, 1870 год |

|

Оборотная сторона фотографии |

И хотя «венгерский граф» проживал на то время в России уже более 20 лет, орфография (как мы видим) выдаёт в нём иностранца. «Сертификатъ. Лучше етова апарата нилзя и требовать онъ такъ хорошъ что и лучева невстретишь. М.Гейнрих».

© Кориненко Михаил Юрьевич. Пермь, 2018г.

тел: 8-912-0600002

Нумизматический магазин

антикварный магазин

подписка на новости